R7年度 第5回ブロック会議を八木が谷公民館で開催しました。

中尾館長のお話を伺いました。

北部地区は少子高齢化の地区である。その中の八木が谷地区は、地元密着で昔からの人の公民館の利用が多い。今後、コンサートや夜間事業を考えているので、地元密着であるが、新しい人の利用も増やしていきたいと考えているとの事でした。

館長との質疑応答の中で、どうしたら人を集めることが出来るのか。広報のやり方などの話がありました。

人生100年時代 学び続けよう

R7年度 第5回ブロック会議を八木が谷公民館で開催しました。

中尾館長のお話を伺いました。

北部地区は少子高齢化の地区である。その中の八木が谷地区は、地元密着で昔からの人の公民館の利用が多い。今後、コンサートや夜間事業を考えているので、地元密着であるが、新しい人の利用も増やしていきたいと考えているとの事でした。

館長との質疑応答の中で、どうしたら人を集めることが出来るのか。広報のやり方などの話がありました。

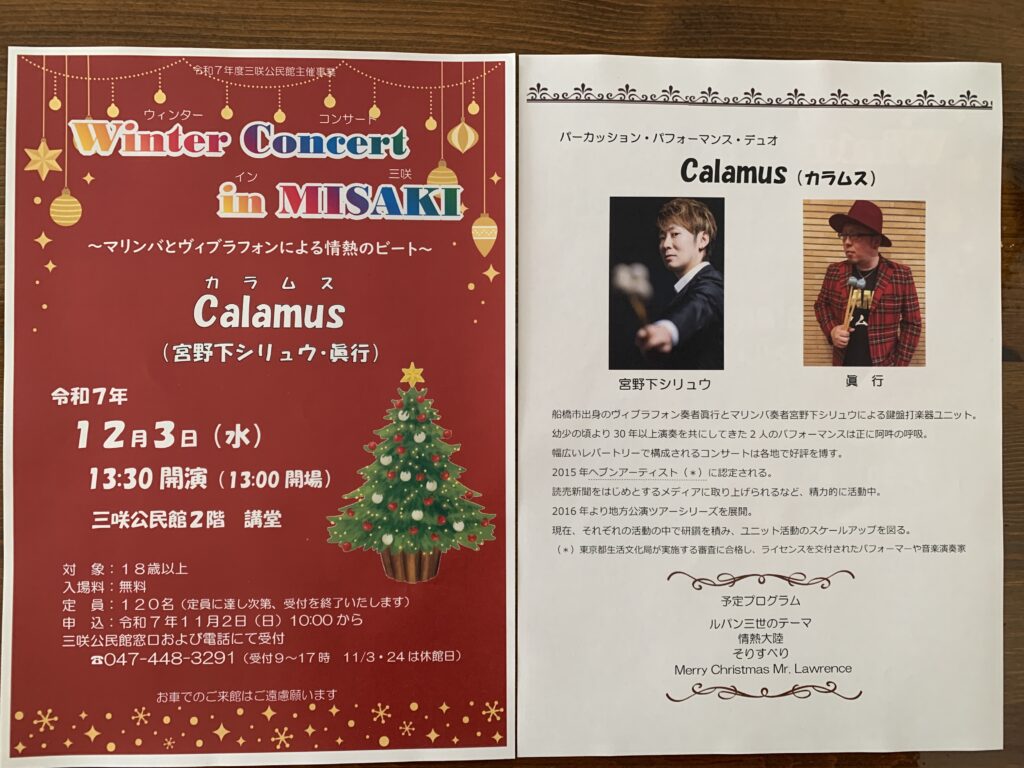

2025年12月3日(水)に三咲公民館でCalamusによるコンサートが開催されました。

当日の参加者数は143名。当初募集は120名でしたが、あっという間に定員に達したため追加募集をした超人気のデュオです。

マリンバの宮野下シリュウさんとヴィブラホンの眞行さんは共に船橋市の出身で8歳の頃からの幼馴染、二人での演奏歴も長く、ぴったり息の合った楽曲演奏です。

木琴のマリンバと鉄琴のヴィブラホンの織りなす音色と目を見張る早打ちの打鍵技術から繰り出す演奏に会場の皆さんはすっかり魅了されていました。

R7年度第4回ブロック会議を10月9日(木)に北部公民館で開催しました。

片岡館長からご挨拶を頂きました。

片岡館長は船橋市役所入所後3年間東部公民館に勤務して以来の公民館勤務とのことです。

北部公民館の地域は子供が少なく、小学校・中学校では1学年1クラスしかない。また、生産年齢人口も少ないという特性があります。

子供たちの活動の場が得られるよう、また高齢者とともに、生き甲斐をもって地域で交流していただけるようコー連協とも連携して事業を展開していきたいと話されました。

次回ブロック会議 12月11日(木)13時~ 八木が谷公民館で行います。

右机の奥 3人目が片岡館長さん

R7年度第3回ブロック会議を8月14日(木)に三咲公民館で開催しました。

伊藤館長、渋谷さん、長岡さんからご挨拶を頂きました。

伊藤館長は今年4月に着任されました。これまではあまり市民と直接に会話することが少ない部署だったが、今回初めての公民館勤務で多くの方とふれあいができている。市民の声を本庁にあげていきたいと抱負を語られました。

公民館事業の開催にあたっては、講師はなるべくなら三咲地区にお住まいの方を探してお願いしているようです。

次回第4回ブロック会議は10月9日北部公民館で開催予定です。

R7年6月18日 三咲公民館

講師:1部 アースドクターふなばし

2部 船橋市保健所 健康危機対策課

三咲公民館では毎年6月の環境月間に環境講座を開催しています。

今回の「地球温暖化と感染症」には猛暑日が続くなか11名が参加しました。

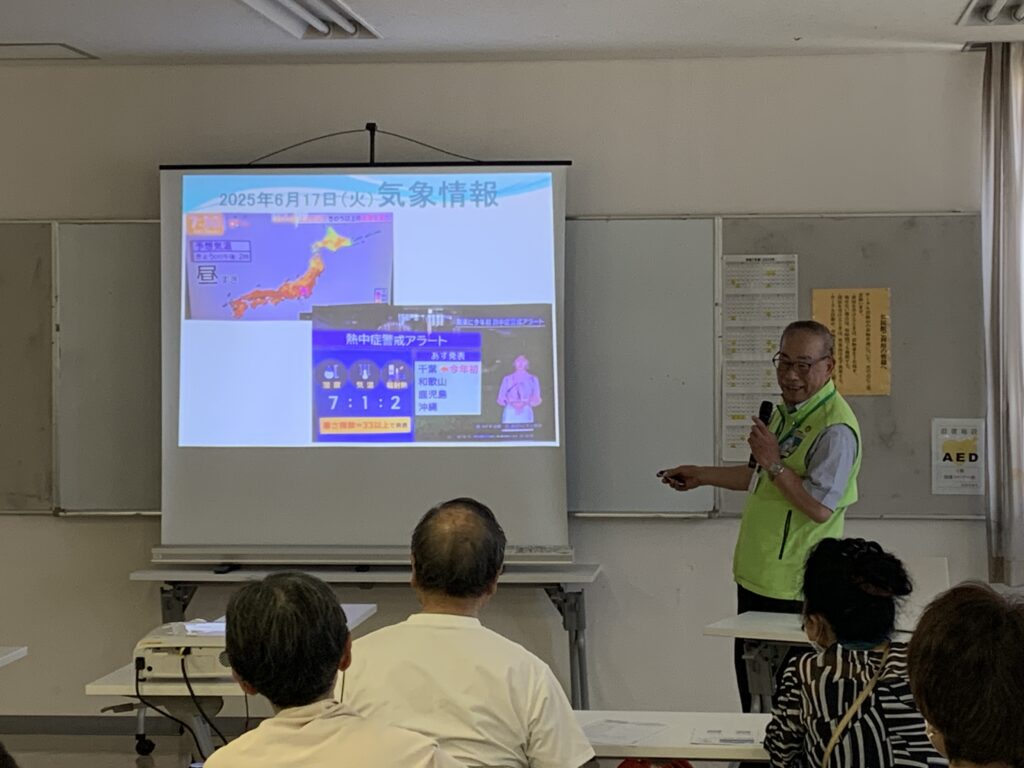

前日6月17日は各地で猛暑日となりましたが、アースドクターふなばしからは、千葉県では初の熱中症アラートが発令されたこと、昨年2024年の船橋市の真夏日(30℃以上)は80日、また猛暑日(35℃以上)は35日あったことなど、過去と比べて地球温暖化が進んでいるとの説明がありました。

地球温暖化が進む⇒気温が上昇⇒熱帯の蚊(ヒトスジシマカ)が北上⇒蚊が媒介して感染症が発症となります。

船橋市保健所からは、感染症を引き起こす病原体(寄生虫、真菌(カビ)、原虫、細菌、リケッチア、ウイルス)や感染経路①接触感染②飛沫感染③空気感染などの説明がありました。

感染症対策の基本は「手洗い」が重要。実際に普段の手洗いで汚れが落ちているかを「手洗いチェッカー」を使って体験しました。これは専用クリームを手に塗り、その後手洗いを行い、紫外線装置内に手を入れてみると汚れが残っている部分が白く見えます。参加者のほとんどの方は爪先部分の汚れが落ちていないことがわかりました。あらためて正しい手の洗い方の指導をしていただきました。

https://funabashi-civilpowers.net/G0000155/activity/13174.html

R7年6月14日(土) 三咲公民館

講師:ソフトバンク株式会社 星川 洋さん

小学生1年生から5年生の11名と保護者7名が参加しました。

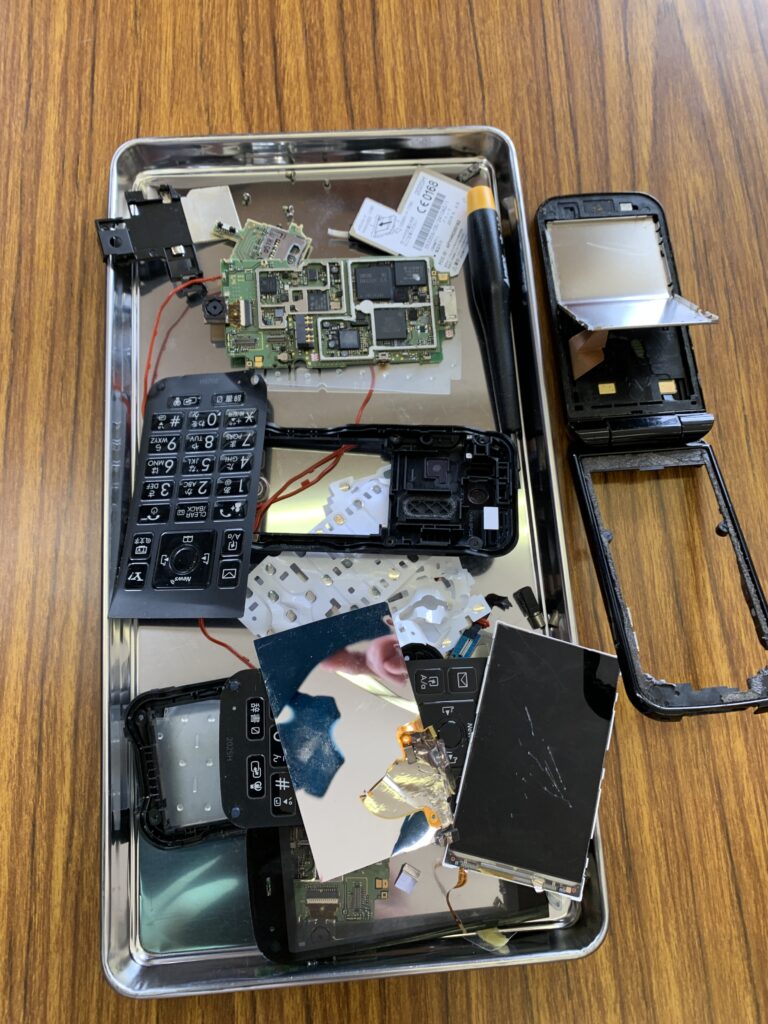

ケータイの分解体験を通してリサイクルの大切さを知るソフトバンクが提案する新しい環境教育プログラムです。

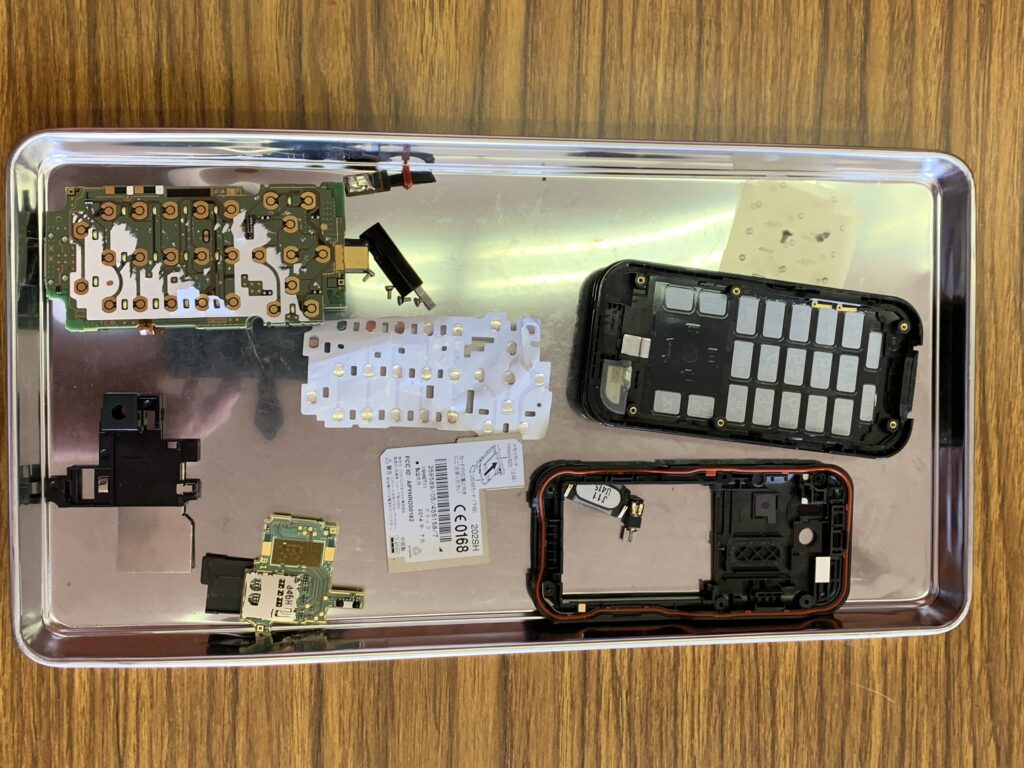

普段は「物は大事に使いなさい」「壊しちゃだめ」といわれる子供たちですが、今日は思いっきり壊してもいいとのことで、渡された携帯電話を思う存分分解しました。

携帯電話に使用されている金などのレアメタルの回収、リサイクルを通じて、環境問題について学びました。

子供たちの旺盛な好奇心により、携帯電話はみるみるうちに分解されていきました。

当初予定していた分解工程からさらに分解して、すっかりバラバラになりました。

R7年度第2回ブロック会議を6月12日(木)に坪井公民館で開催しました。

福原館長から坪井公民館の活動予定の紹介がありました。坪井地区は人口流入が進み、小学校は船橋市でも生徒数がもっとも多いマンモス校になっているとのこと。公民館ではこうした児童数の多い地区の背景を踏まえて、「こどもサイエンス事業」や「つぼいこどもまつり」などの活動を取り入れていることも特徴です。

次回第3回ブロック会議は8月14日三咲公民館で開催予定です。

令和7年度第1回北部ブロック会議を4月10日に松が丘公民館で開催しました。

これまでは主に海老ケ作公民館で開催していましたが、今年度は各公民館を持ち回りで行うこととし、第1回は松が丘公民館で開催しました。

今年度は1名の新メンバーが加わり、総勢18名となりました。当日は13名が集まり、本部会議での議事内容や各公民館の行事計画などの情報共有を図りました。

冒頭、佐藤公民館長にご挨拶いただき、松が丘公民館の現況や行事計画など貴重なお話を伺うことができました。

次回6月は坪井公民館、8月は三咲公民館、10月は北部公民館を予定しています。

北部公民館 【クリスマスコンサート】(2024年12月21日開催)『一番星通信131号』掲載

2024 年 12 月 21 日(土)、北部公民館恒例のクリスマスコンサートが盛況に開催されました。今年も多くの皆様にご来場いただき、心温まるひとときを過ごすことができました。

今年のクリスマスコンサートには、ソプラノ歌手の富永麻弥子さんとピアニストの藤田弘子さんが出演。富永さんの心に染みわたるような歌声と藤田さんのピアノの生演奏は、70名の入場者を魅了し、会場は終始感動に包まれていました。特に、富永さんの歌声には、心温まる力強さがあり、観客一人ひとりがその美しい歌声に引き込まれていました。

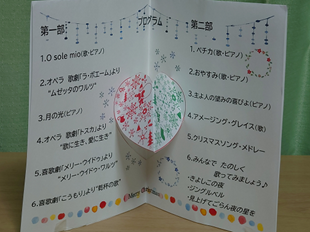

コンサートは二部構成で行われ、第一部は、「一度はオペラを聞いてみたい」という声から、オペラや歌劇から選曲され、初心者にも親しみやすい、「いつか聞いた曲」が演奏されました。曲の演奏前には、富永さんからそれぞれの曲にまつわるエピソードが紹介され、会場の全員がより深く音楽を楽しむことができました。

第二部では、クリスマスソングが披露され、会場は温かなクリスマスの雰囲気に包まれました。終盤には、「きよしこの夜」や「ジングルベル」など、誰もが知っている名曲を全員で合唱し、今年のクリスマスをみんなで祝いました。

入場時に配布されるプログラム、毎年、思わず「うわぁ~すごい!」と声が出るようなアイデアが取り入れられており、今年もより印象的でした。公民館職員さんの手による作成で、立体的な構図が取り入れられたデザインで構成され、二つに折りたたまれた B6 サイズのプログラムを開くと中央にクリスマスデザインのハートがせり出す仕掛けが施されており、「今年はどんなサプライズが?」と、プログラムを開くことが楽しみのひとつのです。

今年も無事にクリスマスコンサートを終えることができましたが、コーディネーターは「協働」としてコンサートに参加し、会場運営の支援のみならず、MC や音響・照明・緞帳操作などの重要な役割を担当し、ご来場いただいた皆様から「心に残るひと時でした」などの声をいただき、参加したコーディネーター一同、大変嬉しく思っており、今後のコーディネーター活動においても、より多くの皆様に喜んでいただけるよう、心を込めて準備してまいります。

(※上記は AI で作成した文章を一部加筆・修正・削除したものです)

26 年度生 早苗 文夫

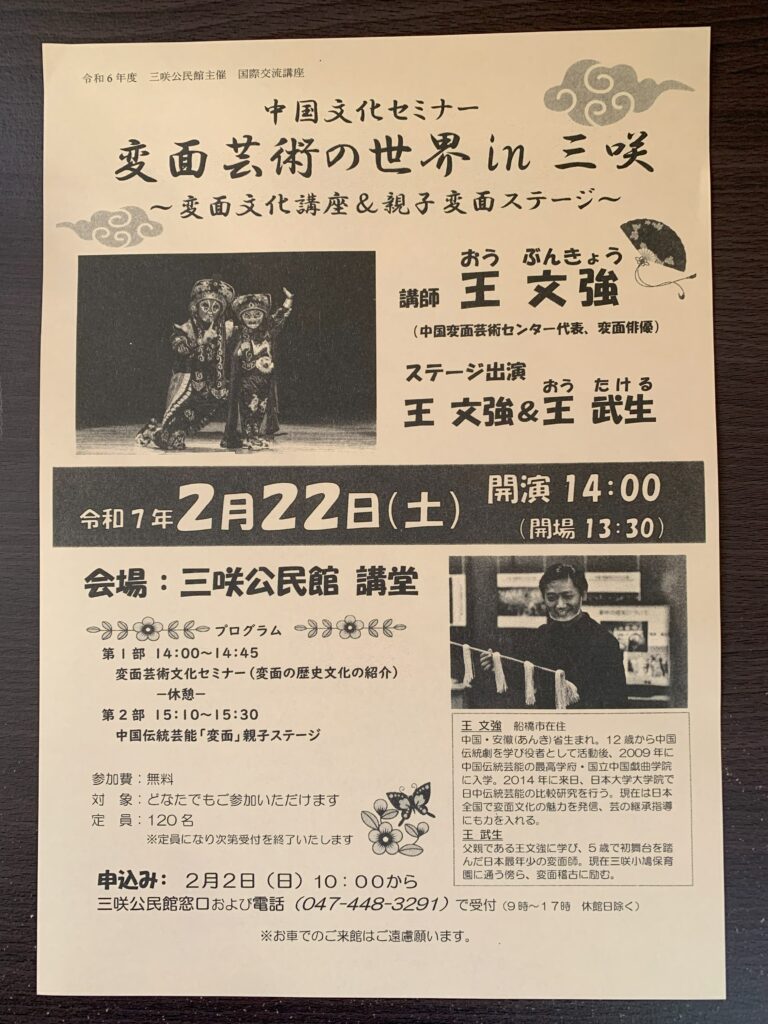

変面芸術の世界㏌三咲 ~変面文化講座&親子変面ステージ~

2025年2月22日開催

国際交流講座として中国の変面芸術が紹介されました。

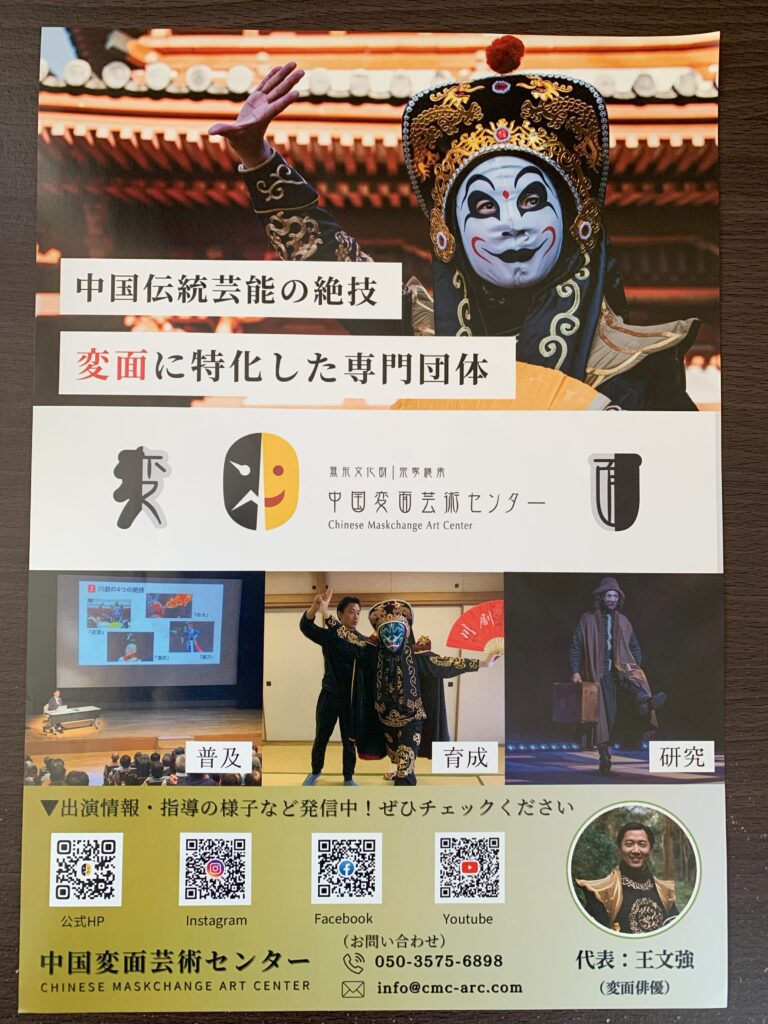

講師は中国変面芸術センター代表であり変面俳優でもある王文強(おう ぶんきょう)氏。

第一部では変面の歴史文化の紹介、第二部では変面のステージが実演されました。

中国には348種類以上の地方劇が存在していて、「京劇」は北京の地方劇。変面は四川省の「川」をとって「川劇(せんげき)」と呼ばれています。

変面は珍獣と出くわしたときにその表情で珍獣を追い払うために生まれたそうです。

お面には色が施されていますが、中国では”赤”は忠誠心の強い人を表します。”白”は日本では潔白な人をイメージしますが、中国では陰険、悪い人を表すそうです。

色にも国によって違いがあることを学びました。また、面の図柄も青年や成人、或いは蛙など人間以外のものもあり、これらの色や図柄の面で踊りが展開されています。

第二部ではこうした変面の成り立ちを念頭に置いて、変面の色や表情に留意しながら生の演技を堪能しました。

面が変わるたびに会場から歓声と拍手が湧きあがり大興奮でした。

今回は日本最年少の変面師、6歳の息子の王武生(おう たける)君も出演して、親子でのステージを披露してくれました。武生君はこれまで1回の変面しかしたことはありませんでしたが、今日のステージのために練習に励み、なんと3回の変面を見せてくれました。拍手大喝采でした。

王さんは来日10年で現在は三咲に住んでおり、変面文化・芸術の価値低下に危機感を抱き、2023年に中国変面芸術センターを設立し、全国を飛び回っています。地元の皆さんに変面芸術を正しく知っていただきたいとの思いで演技を披露してくれました。

〇私は生の変面演技を観るのは初めてでしたが、幸運に恵まれたことに感謝する一方で、どうやっているのだろうかとあれこれ思いめぐらすものの、わかるはずもなく一生の疑問を持つはめになってしまいました。(ET)

〇第一部の講座の中で、顔が変わるだけでは無い他も観てほしいと言っていましたが、第二部が始まり足の驚く程の柔軟、演技1つ1つにも拍手。一瞬で変わる顔には驚きと拍手。 こんなに近くで見ても変面はどうなっているのか?解らない。 こんなに客席が盛り上がったのも 久しぶりでした。 (小僧)